Компания ООО «Нефтегазгеофизика» предлагает услуги, связанные с комплексной интерпретацией геофизических данных. Используются как общепризнанные методы обработки и моделирования, так и оригинальные технологии интерпретации геолого-геофизических данных, разработанные специалистами организации в целях решения самого широкого спектра прогнозно-поисковых задач. При решении геологических задач могут быть использованы достаточно вариативные методы интерпретации, представленные ниже.

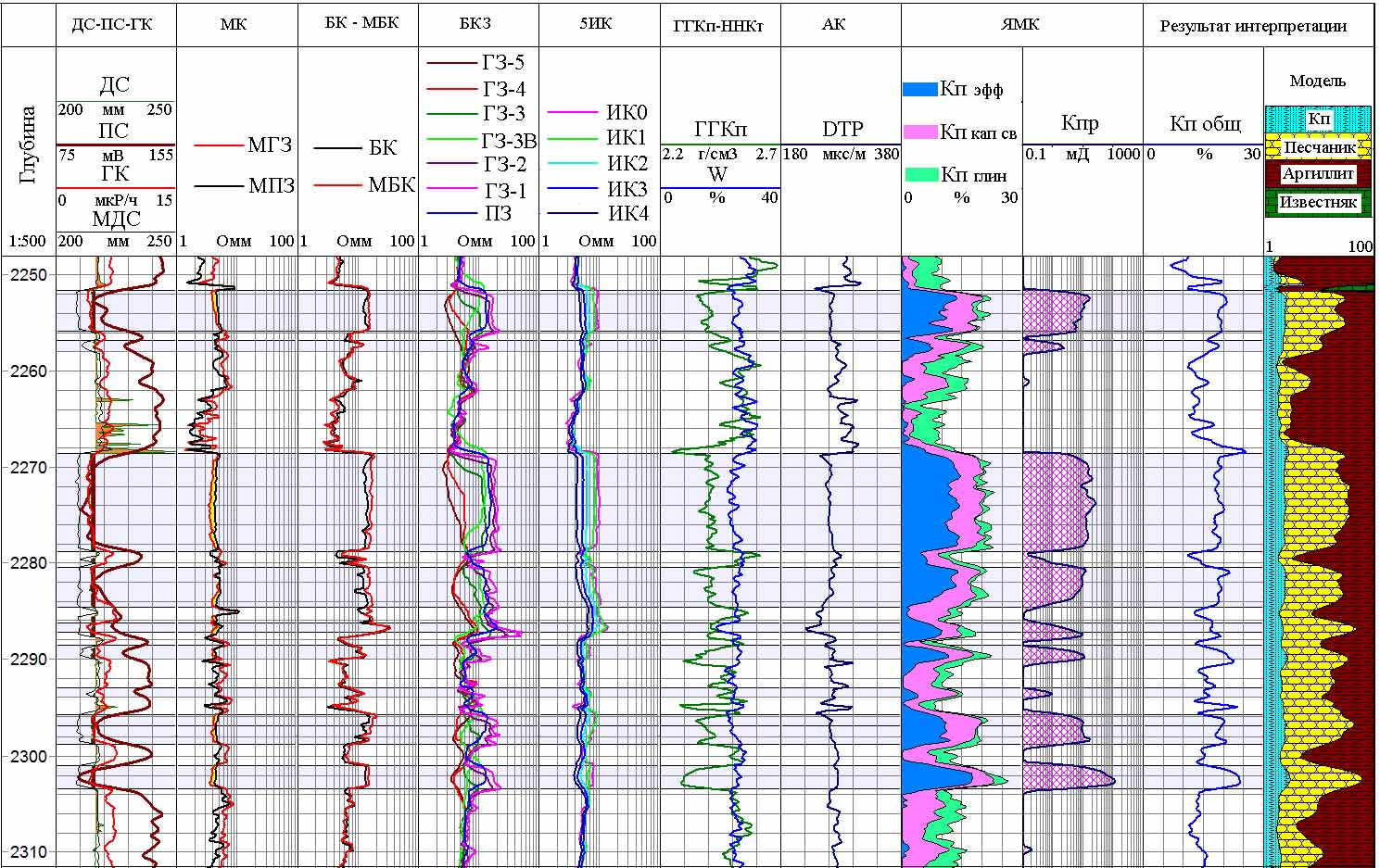

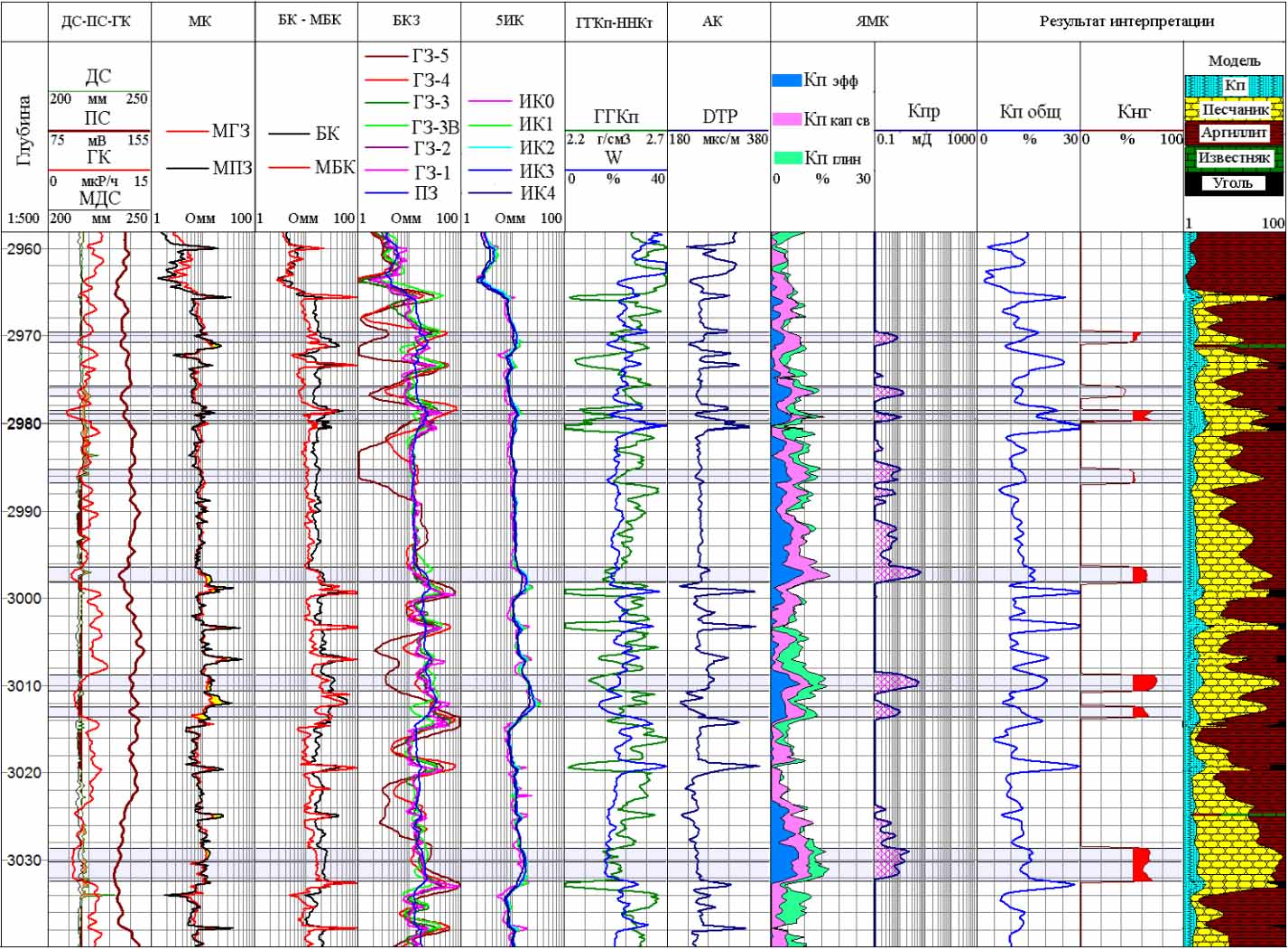

Оперативная интерпретация комплекса ГИС в открытом стволе скважины

Открытый ствол скважины (кабельная и автономная аппаратура)

1 Оперативная интерпретация комплекса ГИС:

- определение литологического состава пород;

- выделение проницаемых пород и определение ФЕС.

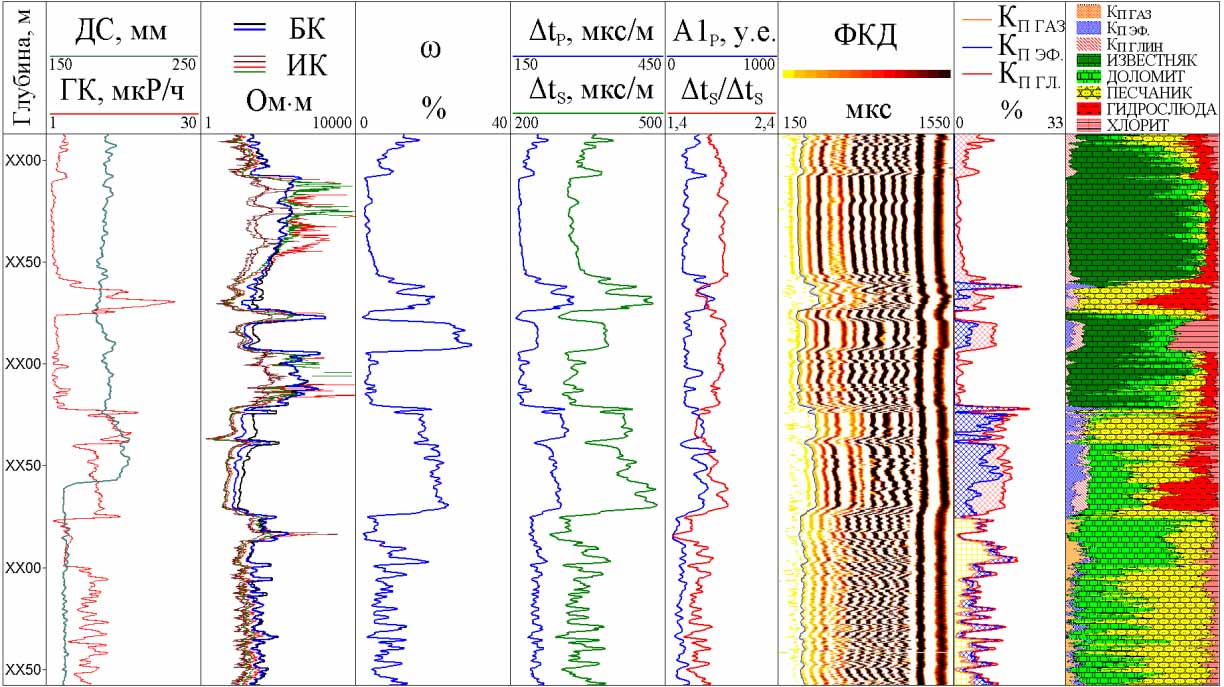

Рис.1.1. Результаты ГИС и интерпретации по сверхглубокой скважине: забой 6980 м, температура на забое 215°С, давление 810 атм. Подсолевые нефтематеринские породы среднего девона.

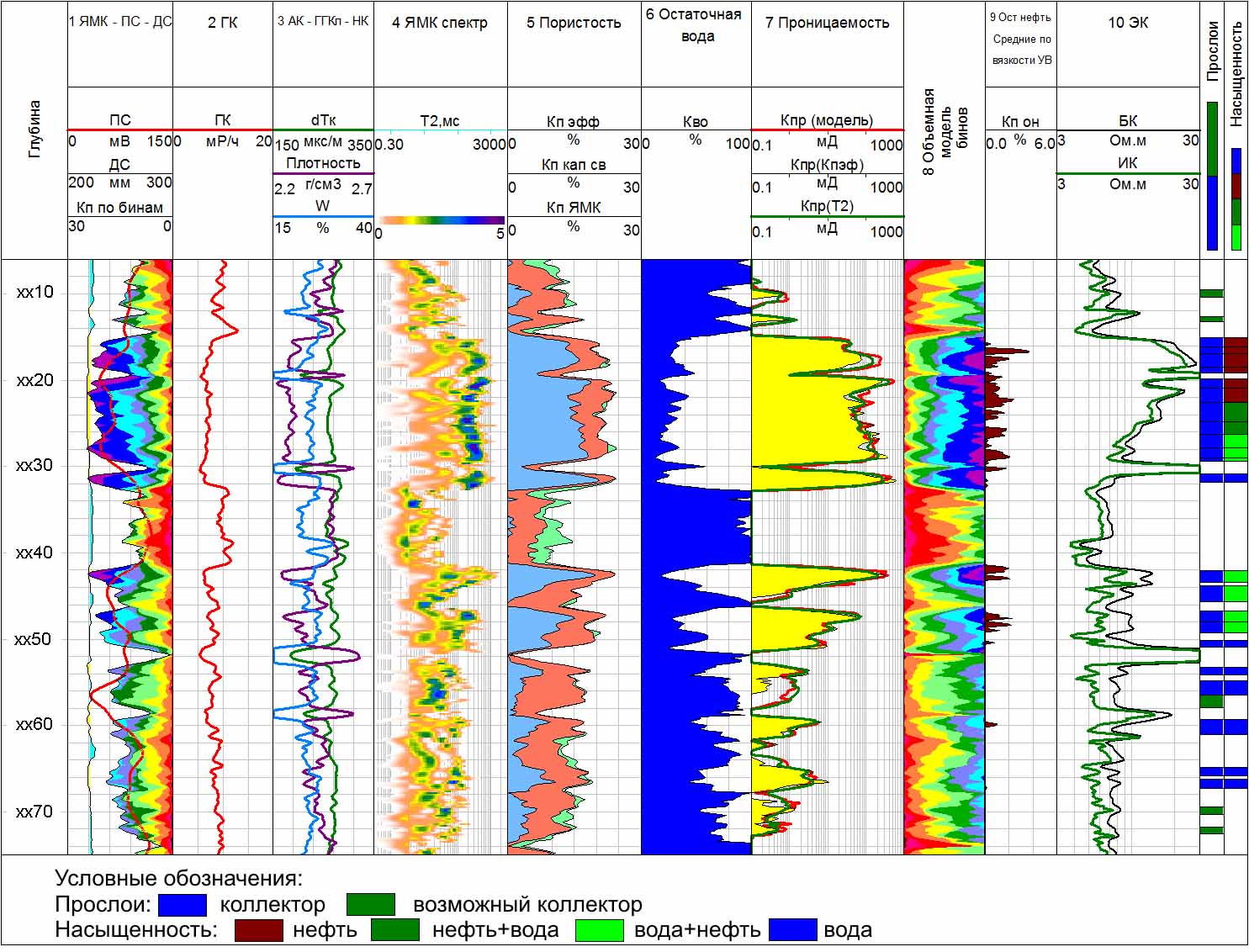

Рис.1.2. Результаты обработки и интерпретации комплекса ГИС по выделению водонасыщенных коллекторов Западной Сибири

Рис.1.3. Результаты обработки и интерпретации комплекса ГИС по выделению нефтенасыщенных коллекторов Западной Сибири

2. Интерпретация специальных методов:

2.1. Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК):

- анализ структуры порового пространства;

- коэффициент пористости по ЯМК;

- коэффициент проницаемости методиками ЯМК и «геохимическим методом»;

- выделение коллекторов, оценка эффективных толщин с учетом данных ЯМК (стандартное вертикальное разрешение);

- оценка Кнг стандартными методиками по электрометрии с привлечением оценки Кво;

- определение типа УВ, прогнозирование характера притока.

Рис.1.4. Результаты обработки и интерпретации данных методом ядерно-магнитного каротажа

2.2. Электрический сканер:

- определение качественных и количественных характеристик трещиноватости и неоднородности пластов;

- оценка ориентации трещин в пространстве и плотности их образования;

- определение истинных глубин залегания продуктивных пластов;

- контроля направления оси ствола скважины в пространстве в процессе бурения.

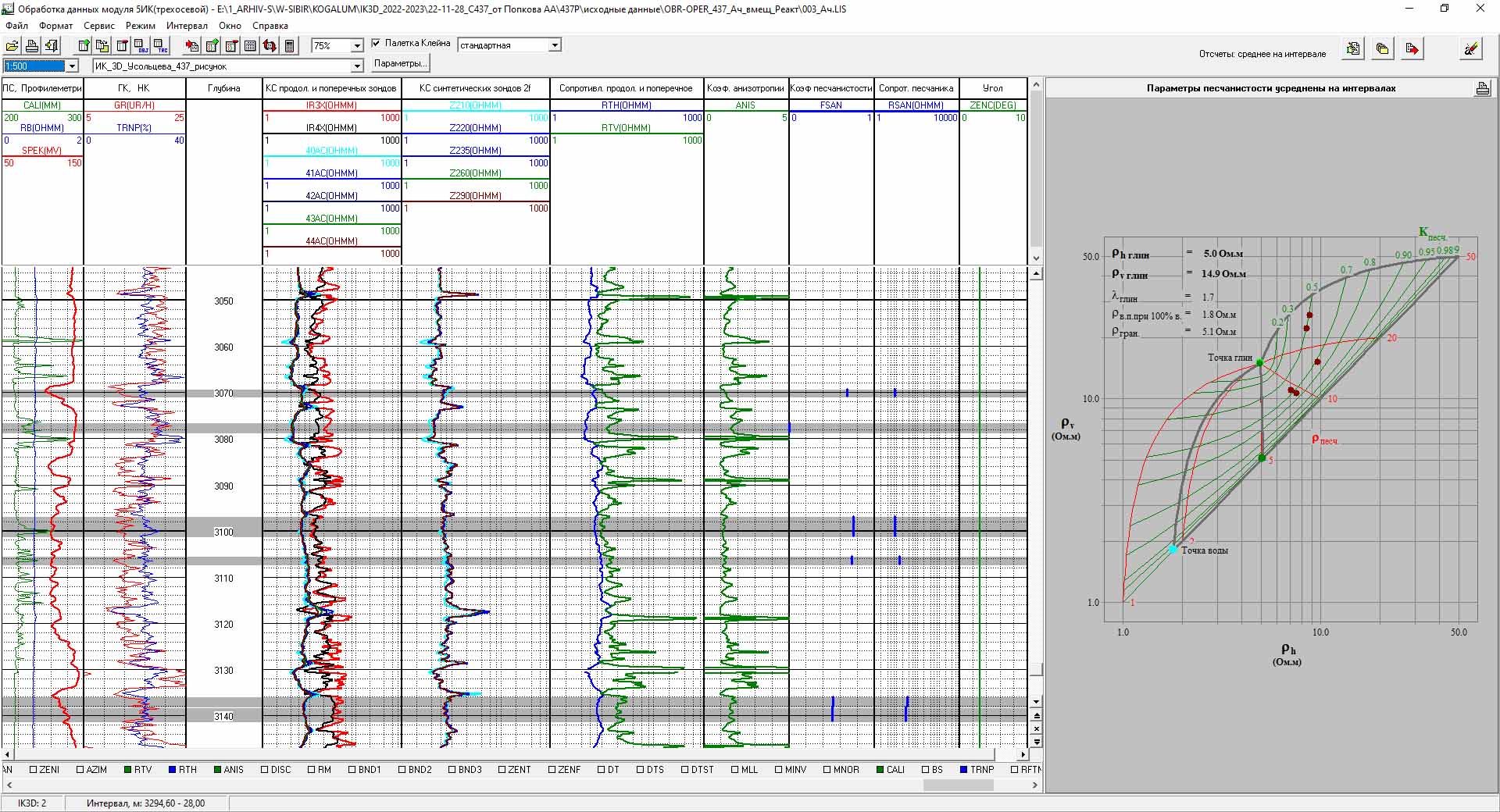

2.3. Трехкомпонентный индукционный каротаж 5ИК-3D:

- выделение электрически однородных пластов и пластов с зоной проникновения, определение вида проникновения;

- определение УЭС неизмененной части пласта и промытой зоны, а также глубины зоны проникновения;

- выделение проницаемых интервалов, оценка характера насыщения и оценка коэффициента нефтегазонасыщенности;

- выделение анизотропных пластов в вертикальных и наклонных скважинах, определение вертикального и горизонтального сопротивлений;

- определение параметров тонкослоистого разреза (сопротивление каждого типа прослоев и их процентной доли в толще), сложенного из прослоев 2-х типов (глина, песчаник), при наличии априорной информации вертикальном и горизонтальном удельном электрическом сопротивлении чистых глин.

Рис. 1.5. Пример записи прибором трехкомпонентного ИК (5ИК-3D) в вертикальной скважине (dн = 220 мм; ρс = 0.8 Ом·м). Здесь продольное и поперечное сопротивления среды, коэффициент анизотропии, коэффициент песчанистости, сопротивление песчаника и угол падения оси прибора к оси анизотропии находятся по результатам измерений. Справа приведена палетка Кляйна для выделенных пластов.

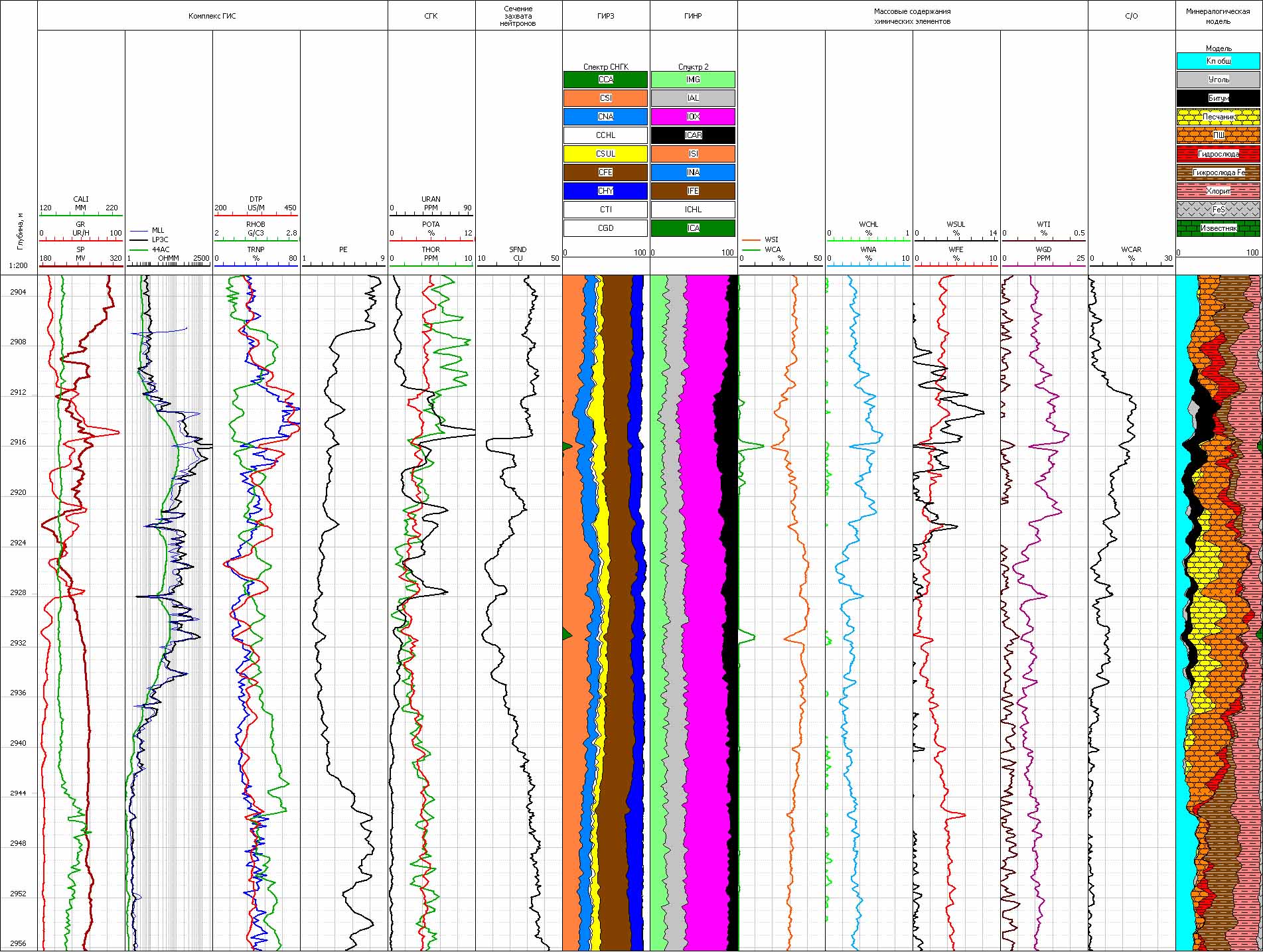

2.4. Импульсный нейтронный каротаж (АИМС-90):

- определение минерального состава скелета породы (глинистости, песчанистости, карбонатности, пиритизации, осолонения и др.), лито-фациальная идентификация пород по данным оценки массовых содержаний элементов;

- определение параметров скелета породы (плотности, индекса фотопоглощения, сечения захвата нейтронов) по данным минерального состава;

- определение пористости по данным нейтронного каротажа с учетом минерального состава скелета и сечения захвата породы.

Рис.1.6. Результаты обработки и интерпретации данных методом импульсного нейтронного каротажа

2.5. Широкополосный акустический каротаж (АКШ):

- фазокорреляционные диаграммы с нанесенными на них временами прихода продольной, поперечной и волны Стоунли по каналам;

- интервальные времена продольной, поперечной и волны Стоунли;

- скорости продольной и поперечной и волны;

- модуль Юнга;

- коэффициент Пуассона;

- модуль объёмного сжатия;

- модуль сдвига;

- коэффициент пористости по АК (при указании заказчиком минерального состава скелета породы);

- затухание продольной, поперечной и волны Стоунли.

Рис.1.7. Результаты обработки и интерпретации данных методом широкополосного акустического каротажа

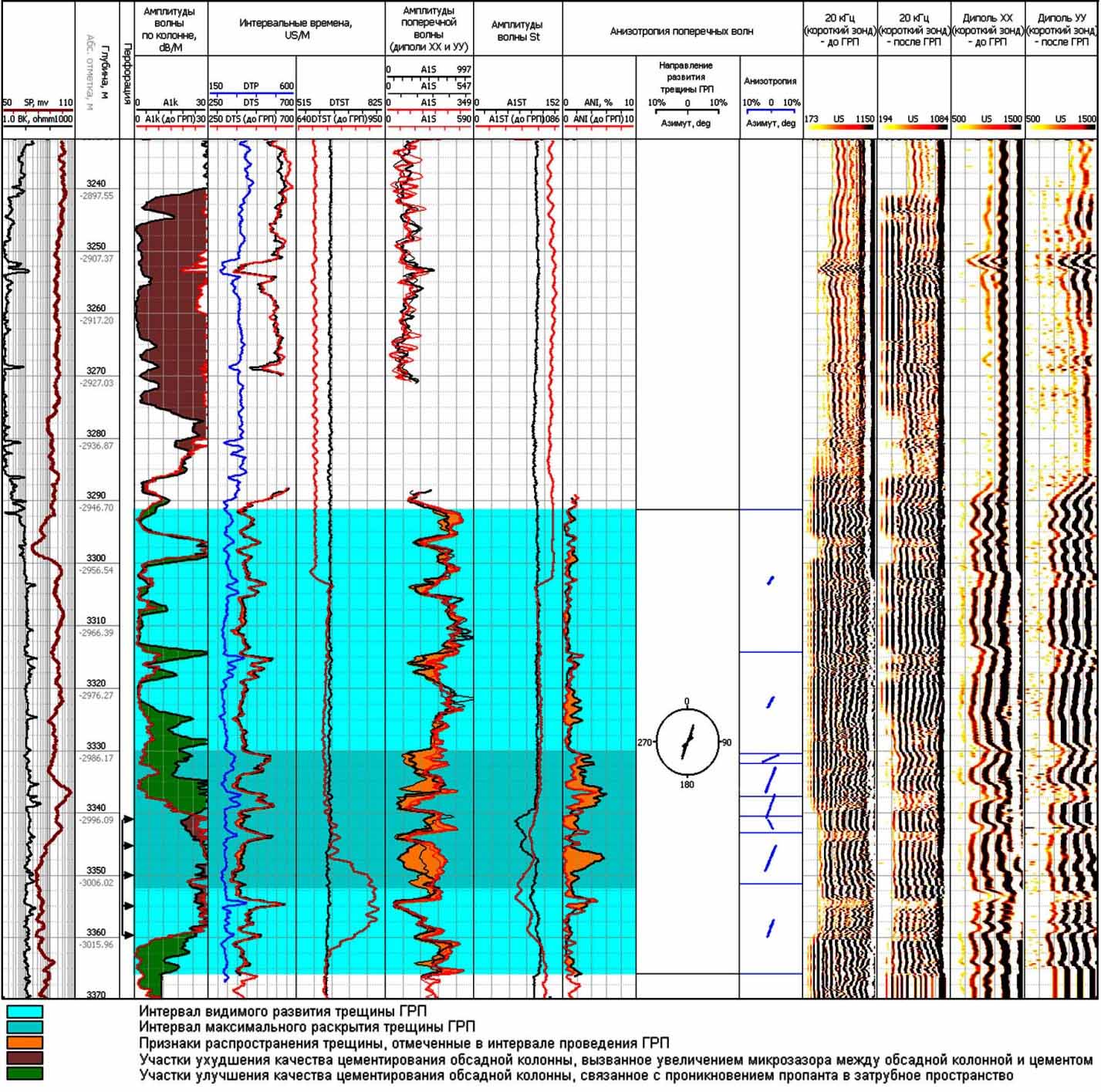

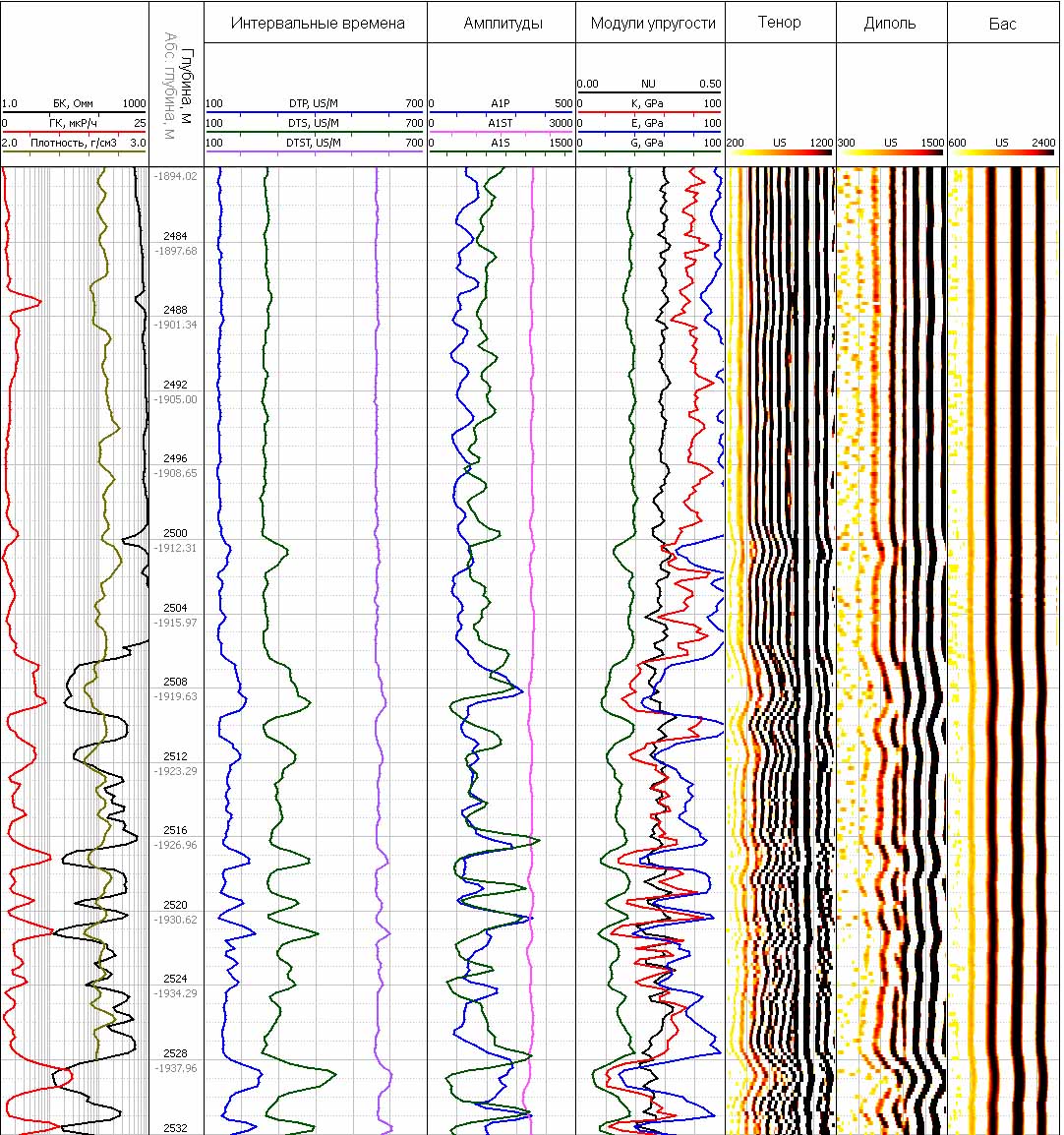

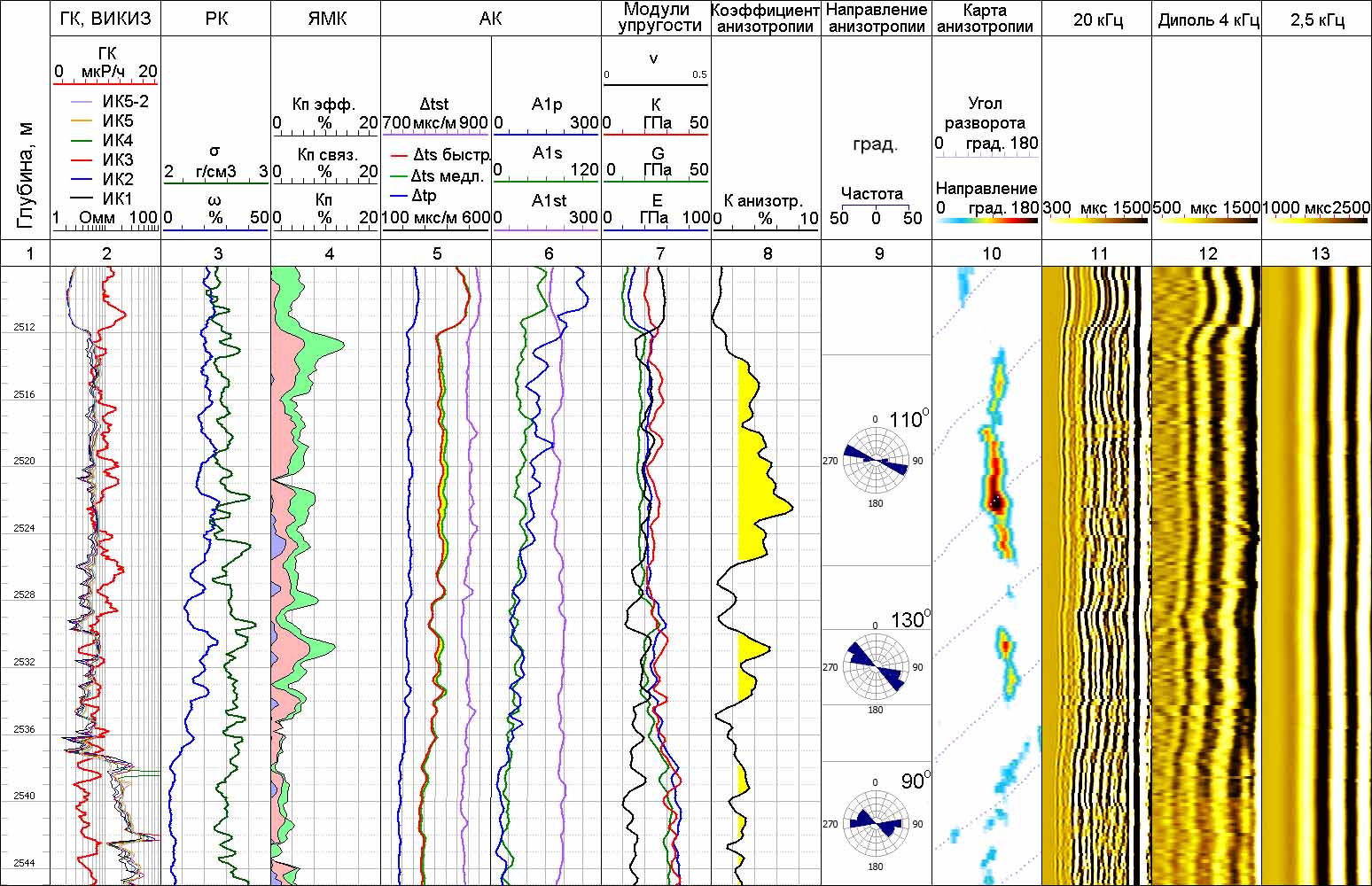

2.6. Кроссдипольный акустический каротаж (АВАК):

- фазокорреляционные диаграммы с нанесенными на них временами прихода продольной, поперечной и волны Стоунли по каналам;

- интервальные времена продольной, поперечной и волны Стоунли;

- скорости продольной и поперечной и волны;

- интервальные времена «быстрой» и «медленной» волны по данным дипольных излучателей;

- модуль Юнга;

- коэффициент Пуассона;

- модуль объёмного сжатия;

- модуль сдвига;

- коэффициент пористости по АК (при указании заказчиком минерального состава скелета породы);

- коэффициент сдвиговой анизотропии по данным дипольных излучателей;

- результаты азимутальной анизотропии;

- затухание продольной, поперечной и волны Стоунли;

- контроль результатов проведения ГРП (определение высоты и азимута распространения трещины ГРП).

Рис.1.8. Комплексный планшет с результатами обработки прибора АВАК, по определению анизотропии горных пород, совместно с дополнительными данными методов ИК5, ГК, ЯМК, ГГКп и 2ННКт

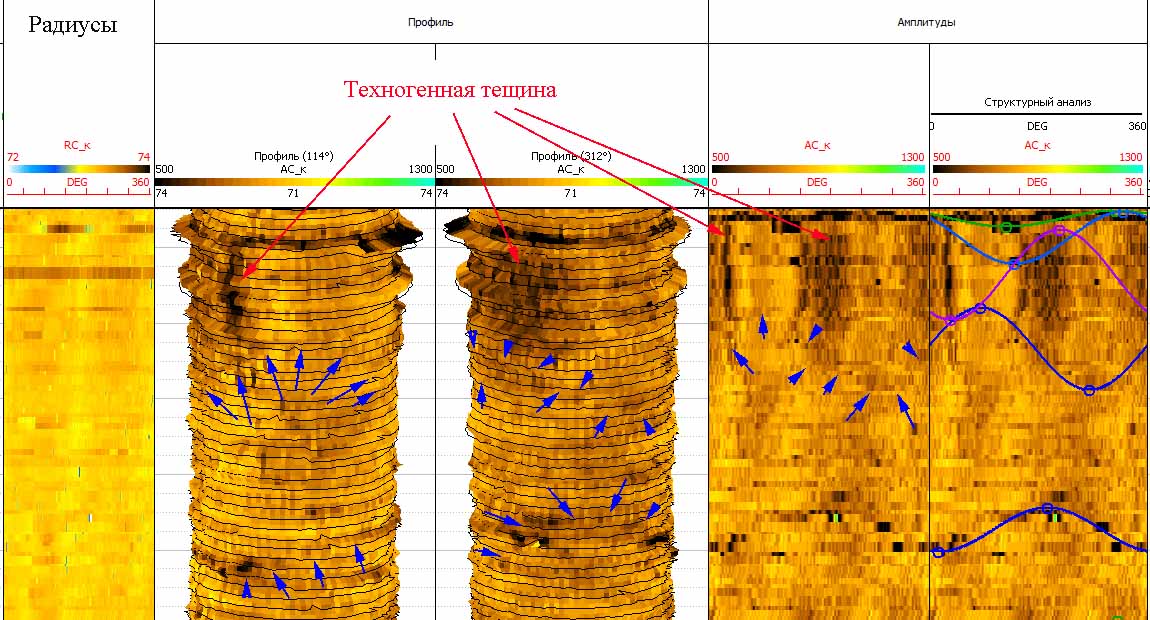

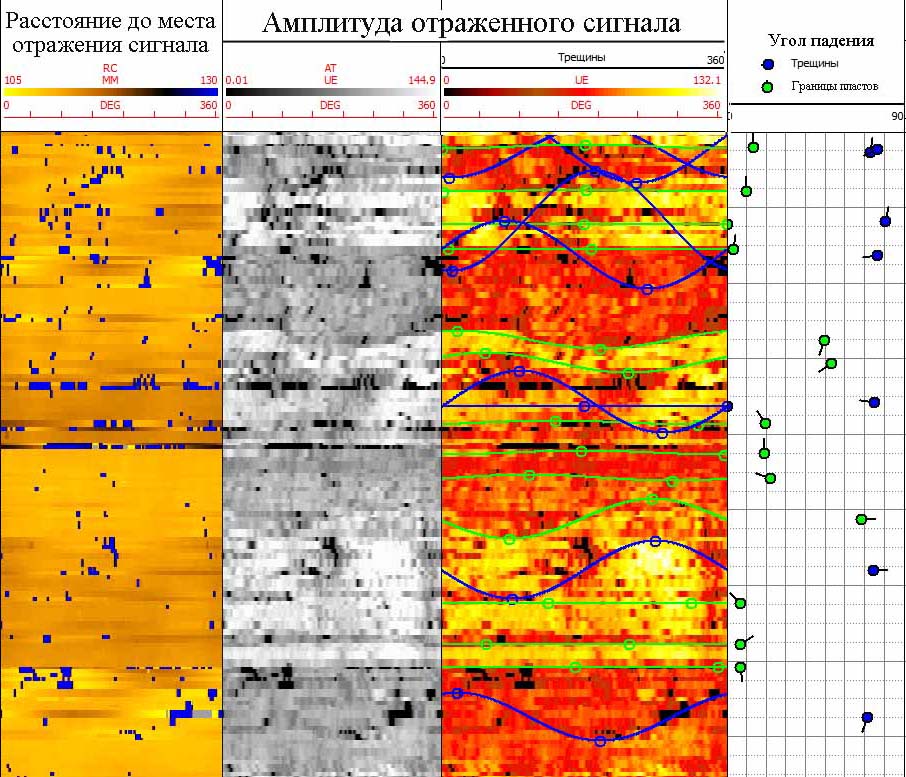

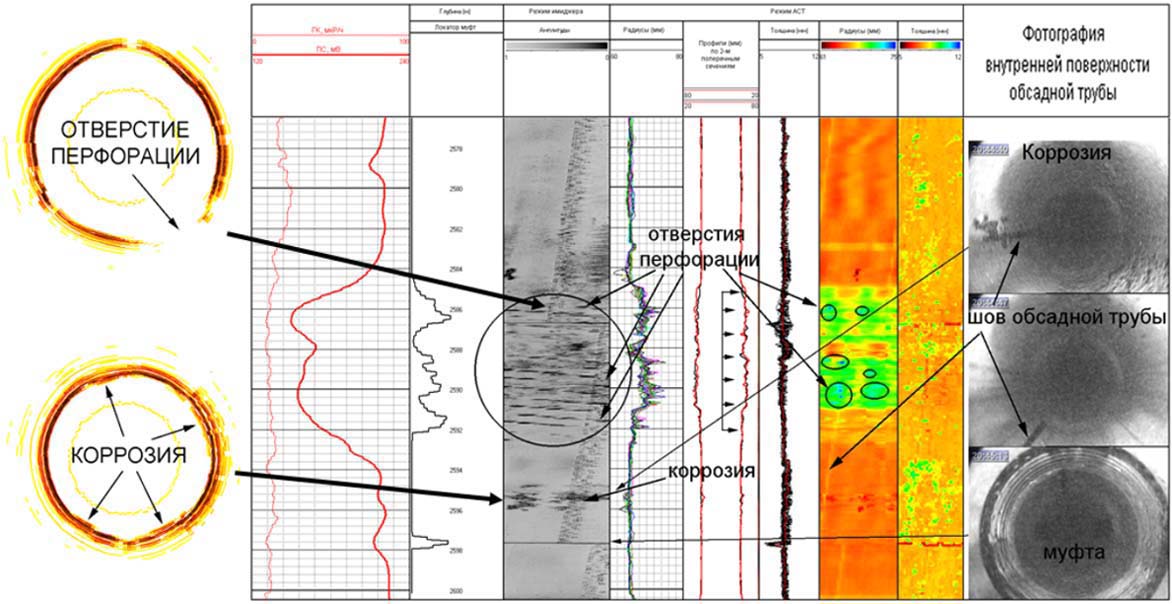

2.7. Акустический телевизор (АСТ):

- выделение трещин, их азимута и угла падения;

- выделение техногенных трещин;

- выделение границ пластов, их азимута и угла падения;

- анализ кавернозности;

- выделение малоамплитудных тектонических нарушений.

Рис.1.9. Планшет с данными записанными прибором АСТ в режиме «Имиджер»

Оперативная интерпретация комплекса ГИС в закрытом стволе скважины

Закрытый ствол

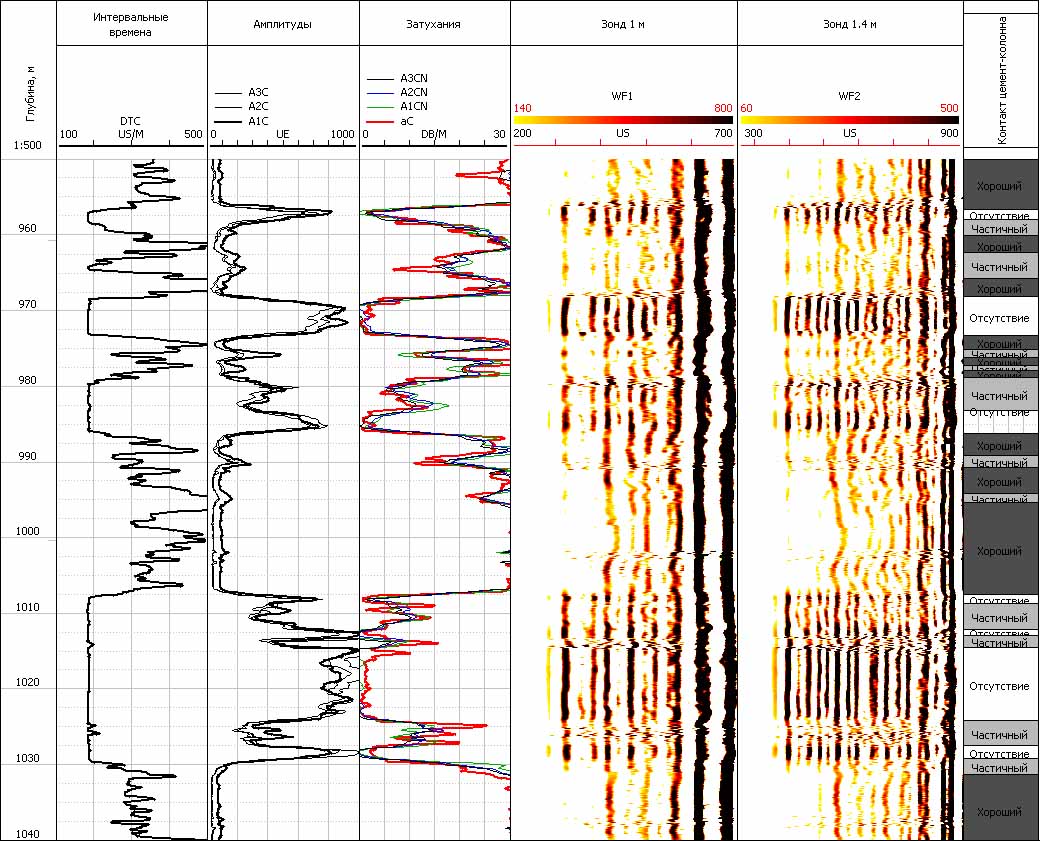

1. Акустическая цементометрия (АКЦ):

- время и интервальное время регистрации сигнала по порогу;

- амплитуды волны по колонне;

- затухание волны по колонне;

- индекс цементирования (BI);

- определение интервалов с отсутствием, частичным и хорошим сцеплением колонны и цемента, выделение интервалов с отсутствием сцепления цемента с породой.

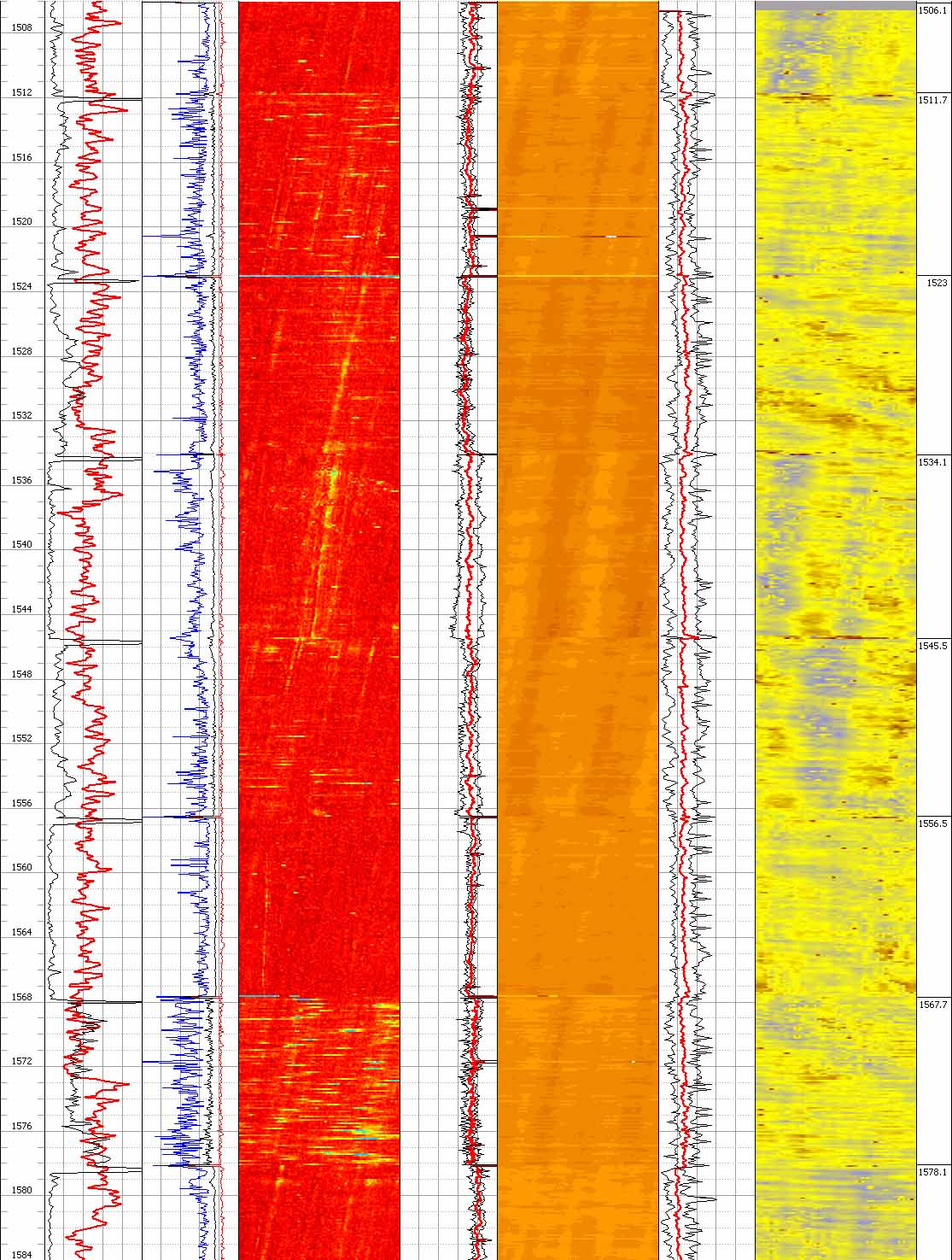

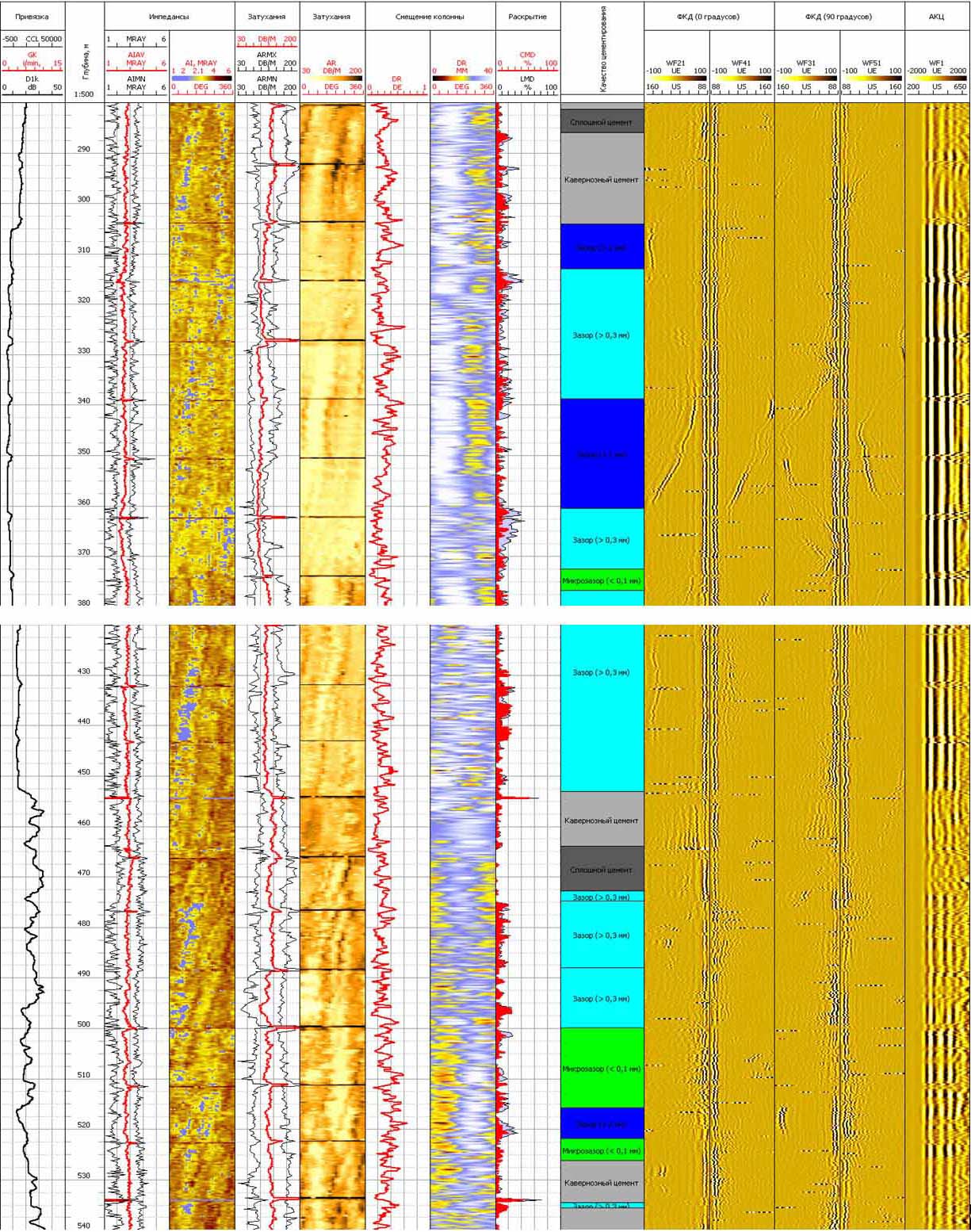

Рис.1.10. Результаты обработки данных методом акустической цементометрии

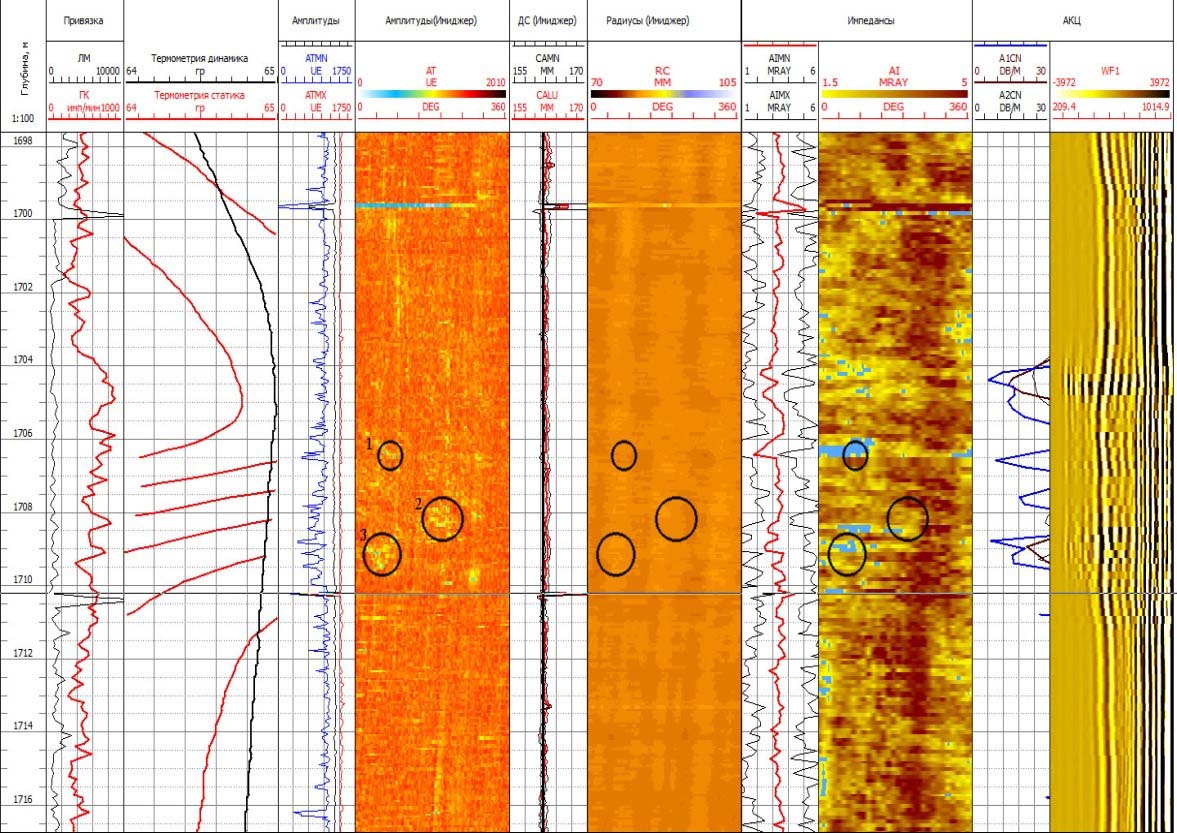

2. Акустическая цементометрия на отраженных волнах (АСТ):

- детальная оценка качества контакта «колонна цемент»;

- вычисление акустического импеданса;

- построение разверток акустического импеданса с радиальным определением качества сцепления колонны с цементом;

- определение интервалов микрозазорови каналов между колонной и цементом;

- построение внутреннего профиля и оценка овальности обсадной колонны;

- оценка технического состояния обсадной колонны;

- вычисление толщины стенки обсадной колонны и построение развертки толщины;

- получение имидж-развертки отражающей способности внутренней поверхности колонны и выявления наличия дефектов;

- определение толщин колонны и расчет величины потери метала колонны;

- определение конструктивных элементов скважины.

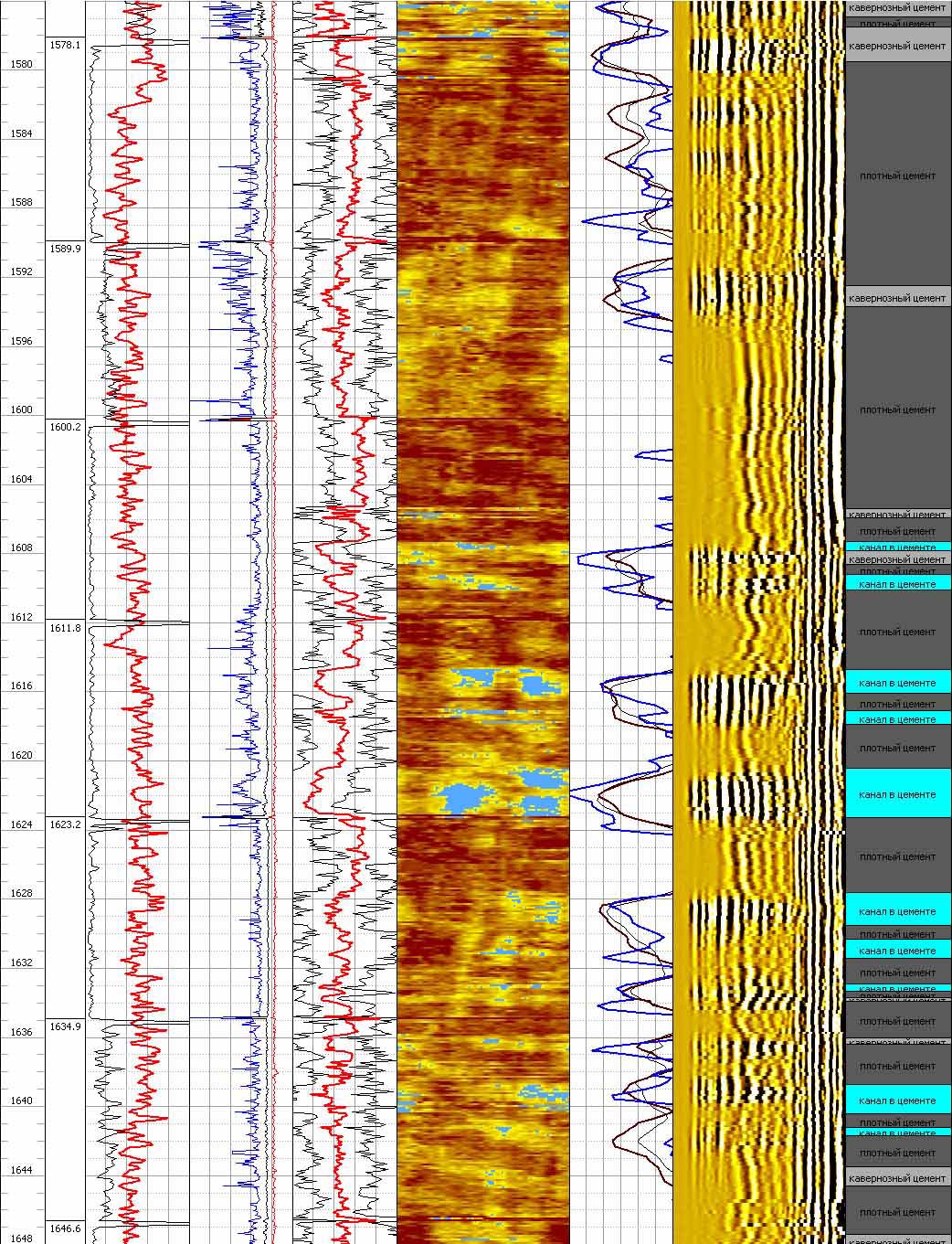

Рис.1.11. Оценка технического состояния колонны

Рис.1.12. Оценка качества цементирования

Рис. 1.13. Выделение нарушения герметичности колонны

Рис.1.14. Выделение интервалов перфорации и коррозии обсадной колонны в режиме «Имиджер»

3. Акустическая цементометрия на преломленных волнах (АСТП):

- детальная оценка качества контакта «колонна цемент»;

- вычисление акустического импеданса;

- построение разверток акустического импеданса с радиальным определением качества сцепления колонны с цементом;

- определение интервалов микрозазорови каналов между колонной и цементом;

- построение внутреннего профиля и оценка овальности обсадной колонны;

- оценка технического состояния обсадной колонны;

- вычисление толщины стенки обсадной колонны и построение развертки толщины;

- получение имидж-развертки отражающей способности внутренней поверхности колонны и выявления наличия дефектов;

- определение толщин колонны и расчет величины потери метала колонны;

- определение конструктивных элементов скважины;

- определение эксцентриситета колонны;

- определение затуханий волны по колонне по данным каналов преломленного сигнала;

- определение интервалов микрозазоров между колонной и цементом, оценка толщины слоя жидкости между колонной и цементом,каналов в цементном камне.

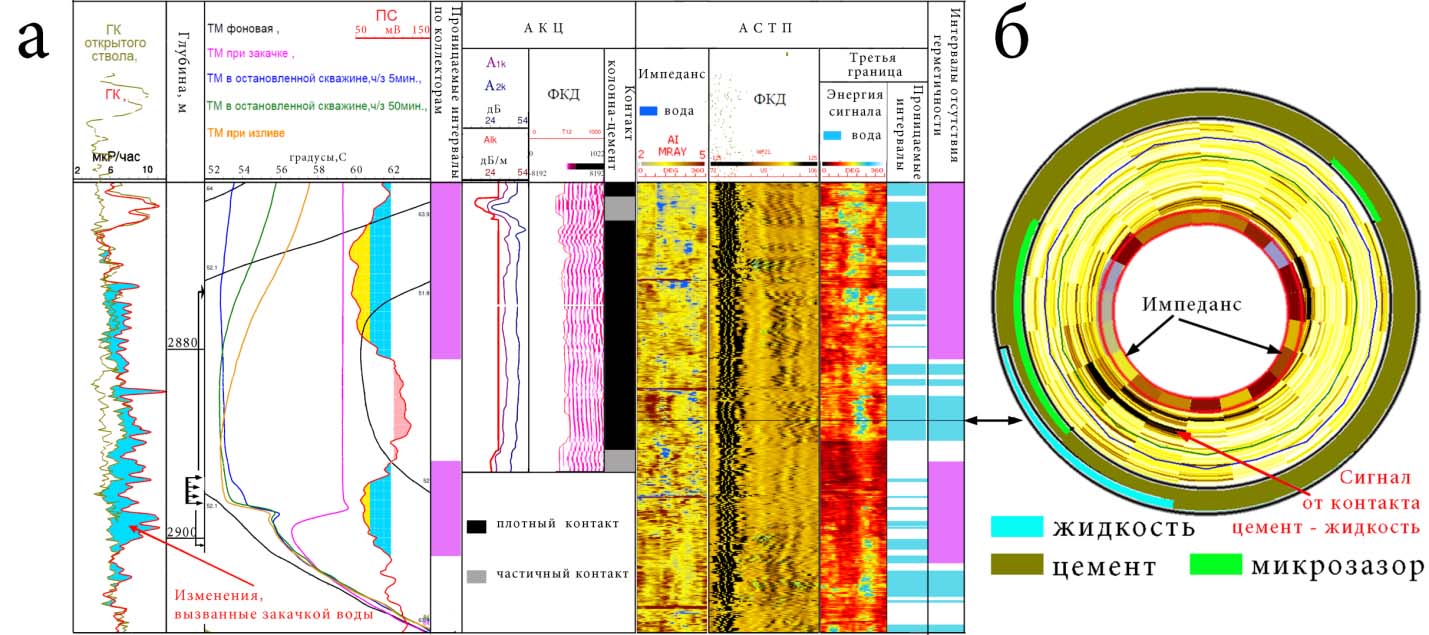

Рис. 1.15. Планшет оценки качества цементирования

Рис.1.16. Переток жидкости в нагнетательной скважине. По результатам обработки стандартного АКЦ и АСТ перемычка между коллекторами герметична. Наличие отражающей границы (а) за цементом контактирующим с обсадной колонной, выявленный по данным АСТП, свидетельствует о канале перетока флюида между коллекторами.б — круговая развертка зарегистрированных прибором АСТП в интервале перетока данных. Синим кругом отмечено время прихода волны при заполнении затрубного пространства жидкостью, зеленым кругом — при заполнении затрубного пространства цементом.

4. Интерпретация специальных методов:

4.1. Импульсный нейтронный каротаж (АИМС-90), в терригенном разрезе:

- определение текущей нефтегазонасыщенности коллекторов по данным оценки содержания органического углерода в породе.

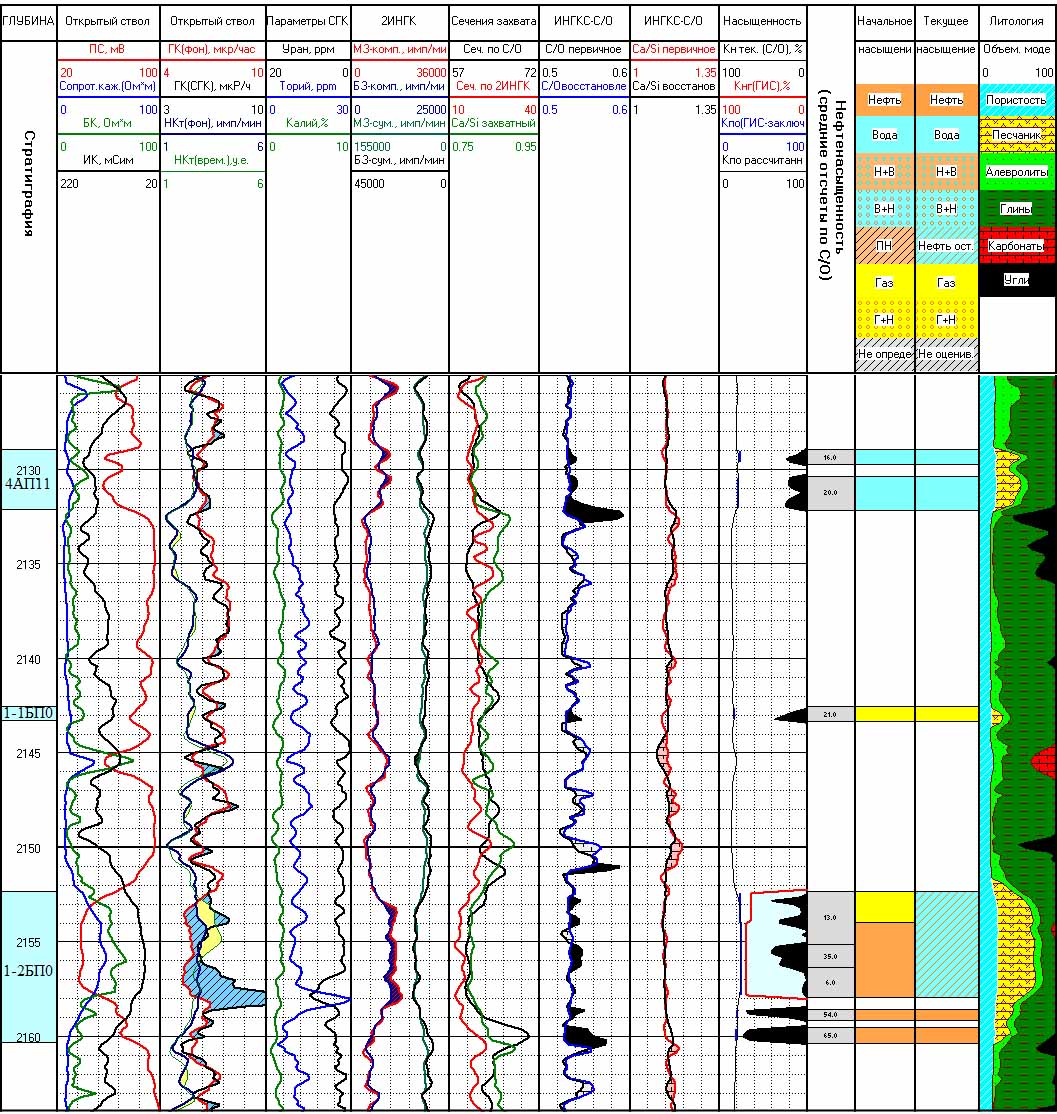

Рис. 1.17. Пример определения текущего характера насыщения и положения ВНК по данным С/О каротажа

4.2. Кроссдипольный акустический каротаж (АВАК):

4.2.1. Акустическая цементометрия по данным двухчастотных замеров (АКЦ):

- время и интервальное время регистрации сигнала по порогу;

- амплитуды волны по колонне;

- затухание волны по колонне;

- индекс цементирования (BI);

- выделение интервалов микрозазоров,определение интервалов с отсутствием, частичным и хорошим сцеплением колонны и цемента, выделение интервалов с отсутствием сцепления цемента с породой.

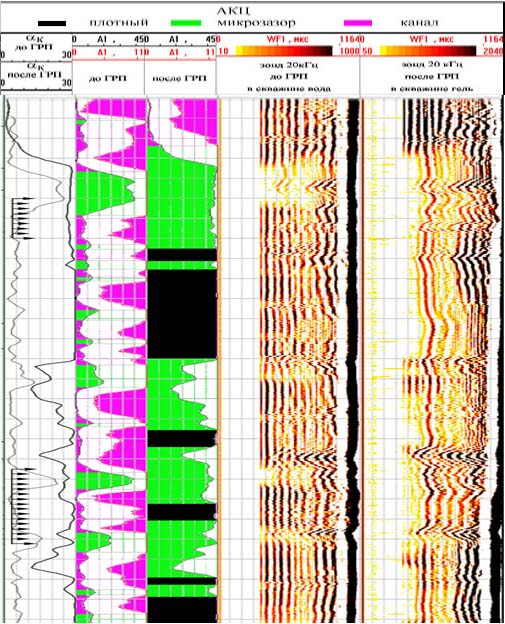

Рис. 1.18. Изменение состояния цементного камня после проведения ГРП, по результатам обработки данных стандартного АКЦ (колонка 1) и двух частотной цементометрии (колонка 2, 3), зарегистрированных до и после проведения работ на скважине

4.2.2. В интервалах с хорошим контактом колонны с цементом и породой:

- фазокорреляционные диаграммы с нанесенными на них временами прихода продольной, поперечной и волны Стоунли по каналам;

- интервальные времена продольной, поперечной и волны Стоунли;

- скорости продольной и поперечной и волны;

- интервальные времена «быстрой» и «медленной» волны по данным дипольных излучателей;

- модуль Юнга;

- коэффициент Пуассона;

- модуль объёмного сжатия;

- модуль сдвига;

- коэффициент пористости по АК (при указании заказчиком минерального состава скелета породы);

- коэффициент сдвиговой анизотропии по данным дипольных излучателей;

- результаты азимутальной анизотропии;

- затухание продольной, поперечной и волны Стоунли;

- контроль результатов проведения ГРП (определение высоты и азимута распространения трещины ГРП).